新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2024年4月

教育傳媒到校直擊 明愛粉嶺陳震夏中學 - 2024年4月

前瞻教育理念 三年 STEAM 計劃 栽培德才兼備發明家

明愛粉嶺陳震夏中學早已預視到 STEAM 教育對社會的影響和重要性,何應翰校長本着「情意帶動學習」的信念在學校推行 STEAM 教育,希望發掘同學成為發明家。學校循序漸進地開展STEAM 教育,並在 2018-2021 年開始「第一個三年計劃」,幫助學生學習活用知識,嘗試發明。其後,在 2021-2024 年規劃「第二個三年計劃」,配合時代的發展需要。至今,學校經歷兩個三年計劃過後,已經具備豐富的創科教育經驗,不論在課程規劃、活動、協作計劃等方面都貫徹着初心,一直與時並進,在提供教學的同時,更培育一群德才兼備的發明家,未來對社會作出貢獻。

理論與實踐並重 「創新科技科」穩固基礎

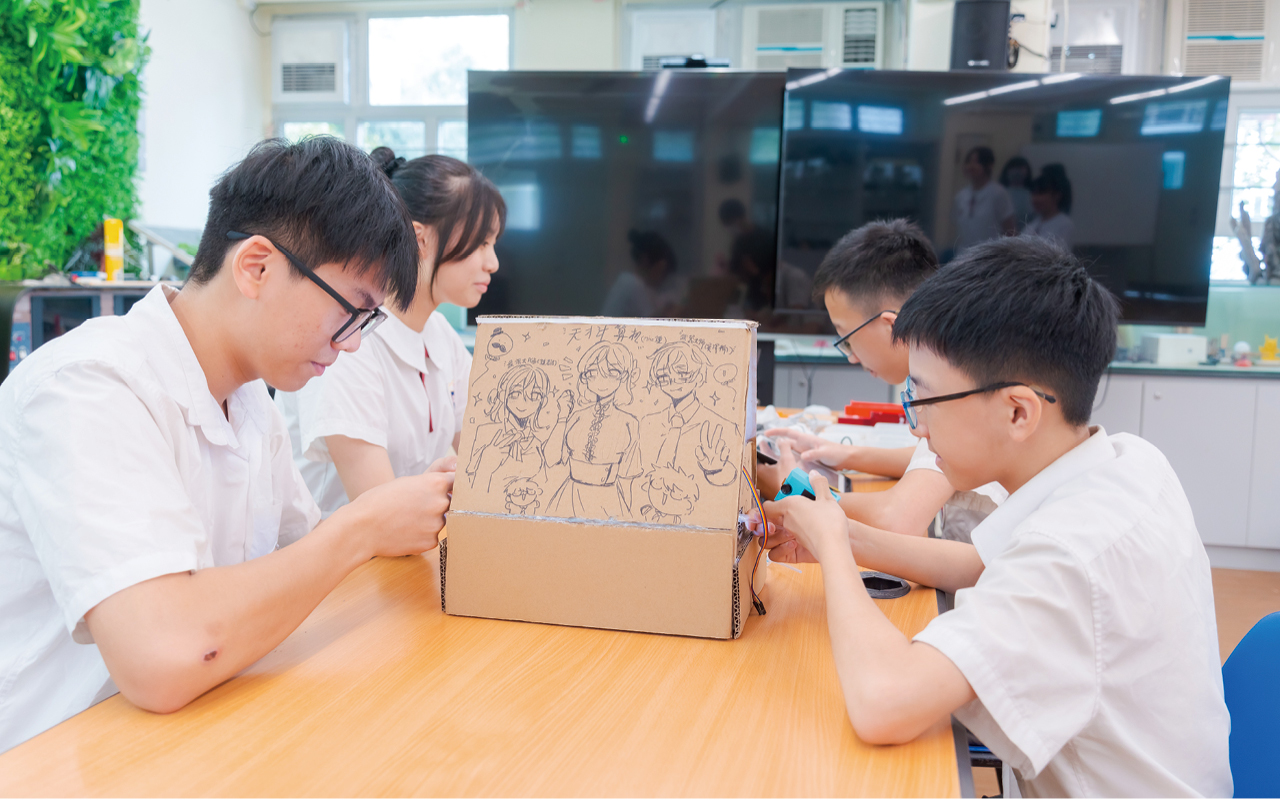

學校「第一個三年計劃」的第一步,便是將STEAM 教育普及在初中學生之中,將原有的電腦科及科技科合拼,成為「創新科技科」。其目標便是以之作為一個平台,為同學提供機會運用跨學科知識進行製作及研發,將知識融會貫通。「創新科技科」理論與實踐並重,除了教授同學編程、砌件等知識外,亦會讓學生嘗試製作工件,能夠學以致用。科技一日千里,不論他們未來是否在創科方面發展,在初中打下的科創基礎,都有助他們應對 21世紀的挑戰。

何校長補充:「同學要先接觸 STEAM,才能培養對 STEAM 的興趣。『創新科技科』正是一個接觸 STEAM 的好機會,亦能夠發掘同學在 STEAM 方面的興趣與潛能。學校會重點關注對 STEAM 有興趣及擅長STEAM 的尖子生進行培訓,讓有志於創科的同學得以進一步發展,逐步實現自己的夢想。」

攜手專業機構合作 專題研究啟發潛能

學校深諳與學界、業界協作對同學的益處,因此自「第一個三年計劃」推行起,便積極與校外機構合作。例如與香港大學資訊科技發展中心展開STEAM 教育協作計劃。何校長指出:「大專院校擅長整合知識以及建構理論框架,透過合作,不僅能使校方持續發展,更有助同學扎根學科知識和理論,並分析同學的表現,使他們可以不斷進步。」合作期間進行了多次研究專題,讓同學藉着「動手做」與研習,例如製作「指尖陀螺」,教導同學將數學與科技結合,設計陀螺的轉法;「創科護老產品」則由學生設計產品供長者訓練大小肌肉,如籃球機、迷宮等。

與此同時,香港大學更邀請了香港工業總會的專家協助同學改良作品的不足之處,以致在知識、創意、解難等層面上能夠更精進。此外,在合作之中更將產品做成商品推銷,讓同學由創科產品到市場營銷均有所涉獵,了解到定價、成本效益等商業概念,令學生的發明不再僅僅是比賽的發明成果,而是真正對社會有貢獻的商品。例如籃球機學習套裝,使用環保材料製作減輕成本,讓更多人都能夠購買。何校長補充,學校亦會教育學生商業道德,例如切忌牟取暴利、不能偷工減料等。透過與學界、業界的合作,學生學習到的不單單是知識的運用,更能學習到如何將發明商品化,以及培養商業道德。

創設專業平台 比賽加強科創交流

人才培訓是香港長遠發展的關鍵,然而要培養人才,則需要建立平台供他們發揮。因此,學校早在三年前,在民政事務局的贊助下開始主辦「全港青年 STEAM 比賽暨展覽(由 AI 到 SI)」,作為一個「專業平台」供全港中、小學生參與,讓參加者設計出 AI(人工智能),用在 SI(社會智能方面),藉此加強與友校的專業交流。該比賽由明愛粉嶺陳震夏中學的學生參與籌辦,並邀請大學的學者、教育局相關專家,以及業界,例如香港工業總會、科學園不同的科創公司的專家擔任評判工作,增強比賽的專業性。校方更與香港大學及聖方濟各大學合作,為參賽者提供 AI、SI 方面的培訓,讓參加者也獲益良多。

何校長表示:「比賽至今已舉辦三屆,並獲得豐碩的成果。除了不同的作品外,更能夠刺激同學去學習。希望能夠多舉辦類似的平台,讓學生在欣賞別人的作品中吸收更多的知識、創意與技能,同時在籌辦活動當中得到可貴的學習經驗。」未來,何校長計劃透過專家,發揮部分得獎作品的社會智能,使其發展成為能夠幫助人類的產品。

陳立禮副校長透露,第四屆「全港青年STEAM 比賽暨展覽(由 AI 到 SI)」將會加入數學建模的部分,回應政府提升學生數學應用的能力的概念。「數學的重要性是幫助學生探索 STEAM 世界的鑰匙。同時將 AI 普及化、趣味化、多元化,避免『AI 盲』,亦是學校希望做到的。」

跨學科協作模式 創科結合品德情意

通過跨學科協作模式,統整各科學習內容,有助學生建構知識。學校透過不同的主題,將不同學科連繫起來,鞏固不同知識點的同時,更產生一加一大於二的成效。例如自 2021 年開始推出的「食得有尊嚴」,為吞嚥困難的人士製作賣相佳的軟餐,讓他們既能吃得健康,亦能吃得有尊嚴、吃得快樂。軟餐製作原理是將食物打成蓉,然後用凝固劑將之凝固在模具之上,重塑食物本來的模樣。於學生而言,一方面鞏固他們在化學科的理論、生物科所學的營養、視藝科所學的設計知識。另一方面,亦讓他們親身體驗人文學科重視的品德情意教育,培養學生敬老服務精神,從而學會關注社會的需要。

此外,學校又將科技與中文科、視藝科結合,讓同學嘗試用鐳射切割機和 3D 列印技術等高科技儀器制作揮春、《星夜》浮雕等,創造更有趣的學習體驗,並學會運用知識。何校長補充,於老師而言,跨學科協作讓不同學科有協作的機會,促進老師的專業發展,精益求精。

着重資訊素養 培養胸襟、格局

何校長認為在發掘同學成為發明家的同時,他們在品行方面的發展亦同樣重要,隨着科技的進步,培養資訊素養更是一個重要課題。若同學建立正面的價值觀,不僅有助於他們學習,未來更將走得更遠、更穩。因此,學校非常重視資訊素養方面的教育,初中「創新科技科」之中已包括相關內容。學校更無私地在第三屆的「全港青年 STEAM 比賽暨展覽(由 AI 到 SI)」中,加入了「資訊素養影片比賽」,讓來自友校參加者從不同角度帶出資訊素養。這正正是一種正向教育,親自教予籌辦的同學一種格局與胸襟,讓他們明白資訊素養之於全港,甚至是全球的重要性。學生作為新一代,有才之外,更要以德先行,德才兼備才能夠更好的發展。

高端硬件與設備 支援 STEAM 教育所需

推行 STEAM 教育,與時並進的硬件與設備必不可少。學校推行「第一個三年計劃」時就設有創新科技室,開放予學生研習,為同學及老師提供一個專供科研的學習環境。校內更購置 3D 打印機、鐳射切割機、無人機、機械狗等硬件,配合在教育上的需要,讓學生接觸不同高端科技。此外,為了同學能夠緊貼時代步伐,有更豐富的高科技體驗,校方更向政府申請優質教育基金以及「中學 IT 創新實驗室」計劃的支援。何校長透露,學校將善用政府撥款為同學打造一間「IT 創新實驗室」,添置更多高科技硬件,支援同學進一步發展。

發展 STEAM 潛能 創科比賽成績斐然

學生從 STEAM 中獲得成功感,有助促進他們自覺學習,獲得更好的發展。學校積極培養同學創科方面的興趣,除了設有「創新科技科」及STEAM 學會,讓同學接觸 STEAM 外,更鼓勵並支持他們參加不同 STEAM 比賽、校內及校外活動等。例如推薦同學參加香港科學院名師高徒計劃,參加的同學獲配對一位大學學者作為「師父」,「師父」則會帶動學生在科技發展方面的成長,擴闊視野。而每年獲甄選參與名師高徒計劃的同學皆獲益良多,並成功考入大學,當中更有主修從事科學發展的科目,同學的潛能亦得以發揮。

在比賽方面,學生表現優異,不斷屢創佳績。例如在「ICAS 國際聯校學科評估及比賽」中獲得港澳區最高分數,成就斐然;在中華菁英扶輪社夥拍香港優質教育促進協會主辦的「STEM AI 濾水器設計比賽」中榮獲中學組冠軍及最具淨水概念環保學校獎;在香港建造學院主辦的「組裝 LED 照明創意設計比賽」中獲得冠軍及優異獎。此外,學校在測考制度上亦有所配合,特別安排把統測改為持續性評估。何校長分享:「此機制已執行兩年,持續性評估能夠有效評估同學的表現,給予同學更多空間參加活動與比賽,使之在發展潛能的同時也不影響評估的成績。」

專業教育團隊 明確目標力求上進

學校整個教學團隊有着明確的共同目標,以幫助學生發揮所長、兌現科創潛能為己任,老師們積極透過共同備課、觀課等,以合作的形式互相學習。正正是因為這種精神,教學團隊多年來亦屢次獲得嘉許,例如在「香港大學電子教學實驗室」獲得「傑出電子教學獎 (2022/23)」數學教育銀獎;和香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心榮獲「SDL-STEM 創新學校多層領導學習大獎」、「SDL-STEM 學習設計大獎、最具人文精神獎」、「SDL-STEM 創新學習發展獎」及「學習設計擂台最佳表現獎」等。

未來三年計劃 情意教育帶動學習

何校長表示:「我們相信情意教育能夠帶動學習,讓學生看到社會的需要,繼而發揮創意,會使他們的動機大大提高。」未來三年,學校將會在過去的兩個三年計劃上,繼續朝着這個方向發展,發掘有潛能的學生。通過在課程內外、專業平台等方面,協助同學發展其創科潛能,培養他們成為一個發明家。「人工智能、大數據日新月異,希望學校的課程能夠與時並進,為社會長遠培養出一群懂得運用知識,『落地』發明一項產品的人才,幫助社會有需要的人,令生活更加美好。」

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)

fca8008b5dec62721dc4a0b86ed41b60.jpg)

6aae5b4685bf254a0457c80eace20f07.jpg)

646ab813f243aa321ce333f82c442b1f.jpg)

cc9dd334b0ece27e792b0f2574968f1e.jpg)

a556fc8910b9f5a6359aad9cc1d3a87e.jpg)

98a1f97f8b6be25ee9f4da70f5209e65.jpg)

e7a605ffdc5d4e455ab8755c1e9a4a05.jpg)

4204e0cf9d3e5c7a326b9f6ed4995b2e82.jpg)

4148889d990acc3e1f33d8c40ab0987050.jpg)

355f1d61759d692d861c32b33492f2b0c6f.jpg)

354ad05bf928c9caa7d653a75894119cf3e.jpg)